八百年の歴史

平家八百余年の歴史を伝える

創業一六六六年の宿

平家を継承する本家伴久

平家の流れ800年の温泉を守る宿

源氏の追っ手から逃れて、ここ湯西川温泉を永住の地としたと伝わる平家の流れをくむ先祖。その後1666年に伴久を創業し、現在25代を継承する350年の歴史ある老舗旅館です。都より逃れてこの深山渓谷で強くたくましく生き、湯西川温泉を守り続けている歴史です。 湯西川温泉は800年以上の間、都おちした平家の人々から現代人に至るまで多くの人たちの心身を癒しながら、コンコンと溢れ続けております。

湯西川温泉と

本家伴久の歴史

湯西川温泉と

本家伴久の歴史

平安時代~室町時代

1185年、天下を二分にした源平の壇ノ浦の戦いに敗れた平家の、平清盛の嫡男である平重盛の六男・平忠房公(隠れ名・忠実)は、家臣と共に、縁戚の宇都宮朝綱(ともつな)公を頼り、関東へ下りました。その後川治・最高峰の鶏頂山に隠れしのんで生活しておりました。

折も折、一族の婦人が男子を出生、不遇の内にも祝事と喜び、のこり布でのぼりを5月の空に上げたところ、源氏方の目にふれ、一族は大敗し深手を負って渓谷沿いに湯西川に至りその地を永住の地と定めました。湯西川温泉ではいまだに鯉のぼりを上げず、鶏も飼わない風習が続いております。

1190年代の建久年間に、「高房神社」が創建されたと言われており、この湯西川温泉で一番古い平家の守護神としての建立物です。(1504年に改築))

平家の人々は雪の日に狩に出て、降っても降っても雪が積もらない箇所を発見。不思議に思って手を入れてみると、川原に湧き出る温泉を発見。その場所近くに、「藤の木で作った馬の乗り鞍 」(くら)や金銀財宝を埋めました。温泉の湧き出る所ならば子孫の内誰かは掘り起こすであろうと、温泉のことも誰にも漏らさずに、一族と共に不自由を忍び、深山の生活に甘んじ続けたのであります。(当館宝物館に「藤鞍」は展示、当館温泉「藤鞍の湯」の起源です) )

室町時代~江戸時代~近世

室町時代に本家伴久の先祖であり、平忠房公から11代目の伴対島守忠光(ばんつしまのかみただみつ)は、やはり雪の中の温泉と宝物を発見。長年隠れ忍んできた平家の子孫たちは、先祖に感謝しつつ、ようやく先祖を祀る「六地蔵供養塔」を建立したのです。この塔は湯西川温泉慈光寺内本家伴久の墓所内にあり「天文一八(1549)年」と記されています。時は「中世」から「近世」へと変化していく戦国の世、もはや平家という出自を隠す必要がなくなったのでしょう。 (この地で個人としては最も古い建立物として、日光市の重要文化財に認定)

伴という字は「平の人」を、敵から身を守るために形を変えた隠れ姓です。 (人偏は人を表し、右の半は上部の点を半の横線の間に移し、半の一番上の部分を消すと「伻」という 字になります。

この頃先祖同様、雪の日に積もらぬ場所を不思議と思い、湧き出る温泉を発見。同時に数々の宝物を発見した伴忠光は、先祖の配慮に感謝し、今日の湯西川温泉の歴史へと繋がっていくのです。

江戸初期(1666年)湯西川村落として存在し始め、良質の温泉の評判が近隣に聞こえ、湯治宿屋の伴久旅館(本家伴久)の創業となりました。

現代

現代湯西川温泉は観光地として栄え、伴久は25代目を継承しています。毎年6月初旬には平家大祭が催されて観光客でにぎわいます。 1994年10月には、湯西川旅館組合主催で、鎌倉より源頼朝会の方々を招き、※平家の里・赤間神宮ご分祀にて「源平和睦の調印式」が行われました。その前夜には当館の「平家隠れ館」で前祝いの宴が行われました。最初は緊迫感がある中でしたが、盃を交わすうちに次第に打ち解けて行き、翌日は「かずら橋」にて、両家で手を取り合い渡り初め儀式が行われたのです。今ではこのかずら橋は渡る人々の幸せな縁を結ぶ、友好と良縁の架け橋の象徴となっております。

現代の湯西川温泉は、源平800年の遺恨に終止符を打つと共に「縁結びの地」として、村民が一丸となって季節の祭りごとを催し、観光客の心を癒す里として現在に至っています。

※平家の里には、下関で安徳天皇を祀っている赤間神宮が日本で唯一分祀されています。

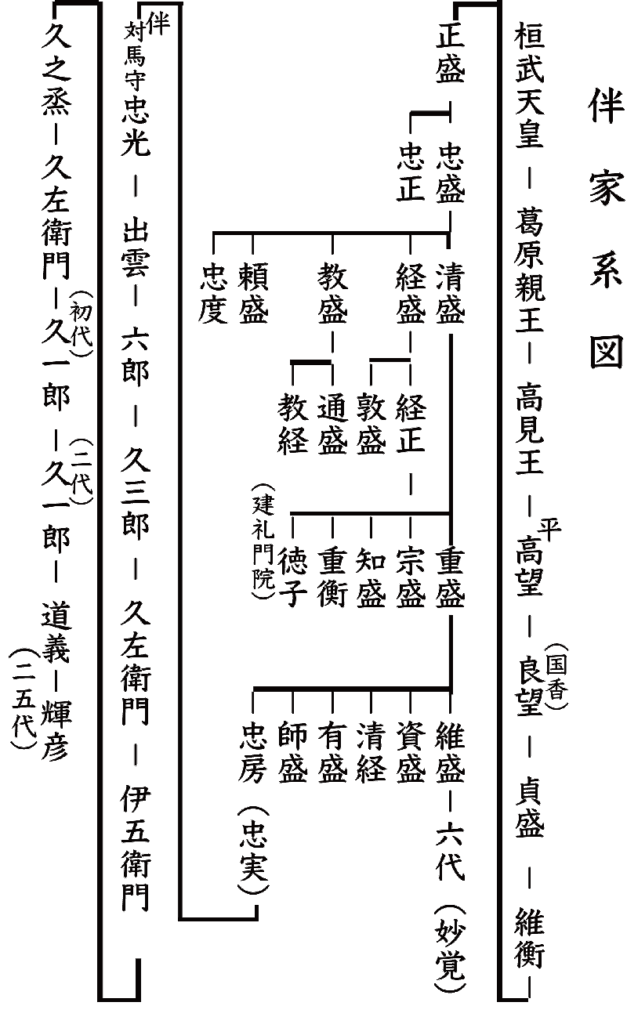

伴家の系図

湯西川温泉で平家の歴史を継承する、本家伴久代々の当主・伴家の系図です。

源平の和睦

源平の和睦

1994年、800年間にわたる源氏と平家の恩讐(おんしゅう)が、この湯西川の地で和睦に至りました。動画はその時の様子で、源氏の子孫と平家の子孫が仲良く手を取り合って、当館「かずら橋」を渡っている様子です。この橋を渡る時、お泊りのお客様の幸せや平和への「架け橋」となれたら幸いです。

源平の和睦式の時に平家と源氏の両家で仲良く渡り初めした

「縁結びや友好のシンボルであるかずら橋」。

本館と夕食処の間の、湯西川の上に渡された「平家ゆかりのかずら橋」です。

全国平家会会長~

終身名誉会長として

山口県下関市赤間神宮は、皇位第81代安徳天皇の御霊を祀り、全国平家会の事務総局でもあります。平家一門は日本全国約300ヶ所に分布しているといわれ、全国平家会が組織され一門のつながりを深めています。

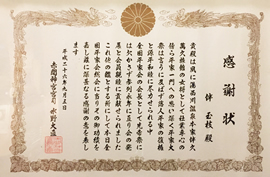

本家伴久・故24代大女将は全国平家会の会長を約20年間務めて、終身名誉会長でした。「全国平家総覧」という200頁の本の編集長も務めました。

赤間神宮よりいただいた感謝状には「平家一門への思い深く、平家大祭、落人平家の復権と源平和睦に尽力される中、全国平家会の会長として先帝祭に欠かさず参列永年会の発展親睦に貢献された」という内容が記されています。(2014年)平家の歴史と文化を継承させていただけることに感謝しております。